Hotel Arrieta - Claudio Ramos

Un hotel familiar al costado de la ruta, parada obligada de un viajante, esconde la historia de dos hermanas en este texto de Claudio Ramos

A Kyra. A Caco, donde estés.

I

El viejo Chevrolet ‘58, un poco destartalado, dejó la ruta y dobló por el camino de tierra, casi sin pozos, hasta una edificación que se veía hacia la derecha de la ruta. Martín Anselmi, redujo la velocidad, el aire caliente del atardecer le dificultaba la respiración y lo había adormecido. Unos kilómetros más atrás había parpadeado varias veces pero terminó de despabilarse cuando lo cruzó un camión que venía en sentido contrario. Por eso cuando vio el cartel que anunciaba el hotel decidió que era tiempo de detenerse.

Mientras avanzaba por la calle y el polvo entraba por la ventanilla baja, pensó que no tenía mucho tiempo para quedarse, tendría que partir al otro día a la mañana o a más tardar a la noche. Le faltaba ver a muchos clientes todavía. Ser viajante por el interior del país en verano no era lo más conveniente, pero no tenía otra posibilidad.

A cincuenta metros distinguió bien el cartel, grande, descolorido: Hotel Arrieta, baños privados. Cuanto más se acercaba al lugar, peor le parecía. Se lo notaba descuidado y solitario. “Un hotel desolado”, pensó Anselmi. Tres perros se acercaron curiosos y, sin muchas ganas, empezaron a ladrarle.

Se bajó del auto, la camisa en la espalda estaba mojada; sacó un pañuelo del bolsillo del pantalón y se secó la transpiración que le empapaba la cara. Estuvo a punto de subirse de nuevo al coche y seguir manejando pero el cansancio y el hecho de que el próximo hotel estuviera sesenta kilómetros más allá, lo convencieron para que se quedara. Bajó el saco y una pequeña valija que estaban en el asiento del acompañante. Empezó a caminar hasta la entrada, la promesa de un baño privado le movieron las piernas que pesaban toneladas.

Empujó la quejosa puerta de madera, que antes había sido de un marrón sólido, el aire fresco lo invadió y también un rancio olor a viejo. La decoración era vetusta, cargada: había imitaciones de cuadros famosos. Al lado de la escalera que iba al piso superior impactaba uno con el cuello de una mujer que parecía un Modigliani de los primeros tiempos. En otro, que estaba en el primer descanso, se insinuaba un cuerpo desnudo que debía pertenecer al mismo autor. Anselmi se sintió como entrando en un sueño pegajoso. Hacia la derecha había un espacio con cuatro mesas con los manteles, platos y vasos preparados. Una mujer de espaldas ordenaba un mostrador cubierto de botellas. Detrás del mostrador se intuía un pasillo que posiblemente llevara a la cocina. Anselmi siguió caminando hacia la recepción del hotel donde un muchacho esperaba indiferente. Pensó que entre tanta cosa vieja el joven desentonaba.

-Buenas tardes, busco una habitación con baño privado –dijo Martin Anselmi y apoyó el saco sobre el mostrador.

-¿Por cuántos días? –preguntó el joven de manera impersonal.

-Hasta mañana, como mucho –dijo.

En ese momento vio la foto enmarcada en un cuadro que resaltaba por sobre la cabeza del conserje. Dos mujeres detrás de una mesa, sentadas, miraban de frente. Sus miradas parecían atravesar el cuadro. Lo único vivo de la foto eran esos cuatro ojos. El resto de ellas parecía muerto. La boca, la forma en que colgaban los brazos al costado de los cuerpos. En el margen derecho de la foto había una fecha: 7-3-55.

Martín Anselmi se tiró levemente hacia atrás y hundió sus dedos transpirados en el pelo entrecano. Perplejo miraba la foto, mientras hacía cuentas en el aire. Descubrió que esta noche se cumplían diez años exactos de la fecha que acababa de leer. Le pareció escuchar que le hablaban.

-¿Me escucha?

-¿Eh?

-Habitación cinco, al final del corredor.

Anselmi de a poco salió del magnetismo de los ojos y miró al conserje. Estiró la mano y agarró la llave.

-¿Quiénes son? –preguntó Anselmi señalando el cuadro con un breve gesto de su cabeza.

El joven se dio vuelta y las miró. Sabía de sobra quienes eran.

-Olga y Mónica Arrieta, las dueñas –dijo sin especificar cuál era cual-. Esa foto la tomaron el día que murieron. ¿Va a pagar ahora o a la salida?

-Cuando me voy le pago –dijo.

Ya tendría tiempo para averiguar más, pensó. Con otro gesto de su cabeza señalo el comedor.

-¿A qué hora sirven la cena?

-A las nueve. Firma y aclaración –le pidió y dio vuelta un libro con los registros de pasajeros. El hotel tenía veinte habitaciones, y solo cuatro estaban ocupadas.

Anselmi comenzó a caminar para su cuarto, en el pasillo había más fotos y cuadros de las dueñas.

-Andan siempre por acá, nos cuidan –escuchó, a sus espaldas, la voz del joven.

Anselmi se detuvo, iba a volverse pero algo en el tono de la voz del conserje había cambiado, sintió como un pequeño atisbo de calidez. Siguió su camino.

El paso a la cocina que estaba detrás de la mujer, que persistía en ordenar cubiertos y vasos, también tenía cuadros colgados, pero desde donde él estaba no se podían ver bien. En los que pudo observar, mientras avanzaba, se las veía siempre sentadas. Las dos eran muy parecidas, frente chica, pelo castaño ondeado, la piel muy blanca y vestidos a lunares.

Después de la puerta con el número cinco, el pasillo continuaba unos metros más y tenía un pequeño recodo hacia la izquierda. La curiosidad lo hizo seguir para ver qué había allí. Otra puerta, con un letrero pequeño que decía “Familia Arrieta”, estaba cerrada. Le pareció escuchar ruidos. Se acercó, eran murmullos y el deslizar de algo sobre el piso. Apoyó la oreja sobre la madera y los ruidos parecieron acercarse, entonces retrocedió rápido, sobresaltado y fue a su habitación.

Cuando entró y cerró la puerta lo primero que hizo fue sacarse los zapatos y la camisa empapada. Estaba agitado. Fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Después abrió la ventana y descorrió las cortinas que daban a la parte de atrás del hotel. El aire afuera seguía caliente. Sobre el horizonte el sol demoraba su partida en las copas altas de unos eucaliptus que se encendían a lo lejos. Tenía todavía un rato antes de cenar, así que decidió bañarse.

Cuando quedó totalmente desnudo le pareció escuchar como si alguien acariciara la puerta de su habitación. Se acercó, extrañado. Afuera creció un murmullo leve, parecían susurrar una plegaria triste. Luego se repitió el deslizar de algo sobre el piso.

-¿Quién es? –preguntó Anselmi.

Silencio. Solo silencio.

Se dio vuelta para ir al baño y la plegaria triste volvió a instalarse detrás de la puerta. Las cortinas de la ventana se movieron agitadas por una brisa inexplicable en medio de ese calor. Fue, ahora, hasta la ventana y le pareció que una sombra se movía más atrás, entre los árboles.

Se quedó mirando. La quietud dominaba el comienzo de la noche.

-Debe ser el cansancio –dijo en voz alta.

Prestó atención a la puerta, también había silencio. Se fue a bañar.

II

La mujer que estaba de espaldas, parecía ser la encargada de atender a los huéspedes en el comedor. Tenía un leve tic en el ojo izquierdo y caminaba de una manera extraña, como si fuera una marioneta a la que le faltara un hilo. Le dejó la cena sobre la mesa y un pingüino con vino blanco y soda. Anselmi le pidió cubitos.

La mujer, desarticulada, se alejó despacio. En el camino se cruzó con un hombre alto, con sombrero de cuero, de barba. Se saludaron con un “hola” casi inaudible. Parecían conocerse. El hombre alto siguió caminando y se sentó a la mesa que estaba a la izquierda de Anselmi. Apoyó el sombrero en el respaldo de la silla. Dejó el paquete de cigarrillos sobre la mesa y prendió uno. Contrastaba la dureza de los rasgos de la cara con la suavidad de los movimientos de sus manos. Sostenía el cigarrillo casi en forma femenina.

Anselmi empezó a comer con ganas, miraba al hombre y hacia afuera, por detrás de la ventana pintada de un verde misterioso que parecía continuarse en los árboles y, más allá, en el pasto que aquietaba el horizonte.

Antes de que llegara la comida, el vecino de mesa, se había fumado dos cigarrillos más. Cuando estaba por prender el tercero la mujer le sirvió la comida y le trajo una botella de whisky y un jarro de plástico con hielo. Después pasó por la mesa de Anselmi, dejó otro jarro con los cubitos y volvió a la cocina.

El hombre se sirvió medio vaso, agregó hielo. Anselmi vio como tomaba casi toda la medida de un trago. En su plato sobresalía un churrasco jugoso y en una bandeja de metal abundaban las papas fritas. Comía apurado. En el cuarto bocado se detuvo como para tomar aire. Después cruzó las manos a la altura del mentón y se quedó en silencio. Lo miró de reojo.

Anselmi desvió la mirada. Mientras masticaba lento una pechuga de pollo se detuvo en otra foto de las hermanas Arrieta, siempre sentadas. Esta vez en la puerta de entrada al hotel y ahora acompañadas por un hombre con una mirada vacía.

-No se lo aconsejo –escuchó Anselmi y miró al hombre del sombrero.

-¿Qué no me aconseja? –respondió.

-Esas mujeres están muertas –hizo silencio, tomó más whisky-. Aunque no del todo.

Era la segunda vez en poco tiempo que Anselmi escuchaba eso. Lo primero que pensó fue que se iba a ir al otro día a la mañana. Demasiado para una noche calurosa y de principio de año. El hombre comió un poco más y tomó whisky, como si hubiese hecho recién un comentario sobre el clima o la comida.

-¿No cree que estamos grandes para cuentos de aparecidos? –Intentó sonar convincente –Soy Martín Anselmi –agregó y levantó la copa de vino a modo de saludo.

-Me dicen Mencho. Y no son cuentos –dijo el hombre.

Levantó el vaso con whisky, lo vació de un trago. Prendió un cigarrillo, agarró la botella y se fue por el pasillo por donde había venido. La mitad del plato estaba sin tocar.

III

Anselmi volvió a su cuarto, por la ventana, entraba manso el aire de la medianoche. Los grillos daban un concierto reparador. Se asomó y vio puntos luminosos, verdes, lejanos, que se encendían y apagaban. Un pequeño ejército de bichitos de luz parecía custodiar el parque. A lo lejos, la ruta, que cada tanto se iluminaba, intermitente, era la única referencia de que el mundo seguía su camino. “Una vía de escape hacia la normalidad”, pensó. Luego se acostó y se durmió enseguida.

Se despertó sobresaltado por un sonido que no pudo identificar, era como un rumor tosco. Entredormido supuso que podía ser un motor afónico. Abrió los ojos, el sonido se hizo más conocido, era una tos ronca, intensa, casi interminable. La tos se convirtió en una puteada también interminable. Después sólo quedaron los susurros de la noche. Se levantó fue al baño y volvió a la cama, empezó a dar vueltas. La memoria de las caras de las mujeres no lo dejaba dormir.

Afuera, en el pasillo, se escuchó el murmullo que ya se le había vuelto conocido, el deslizarse de algo sobre el piso. Esta vez pensó en que podría ser un carrito con elementos de limpieza. Se levantó y abrió la puerta de un tirón. Le pareció ver una sombra que se desvanecía por el rincón e inmediatamente el golpe de una puerta que se cerraba. Se paró frente a ella, los murmullos seguían adentro. Esta vez golpeó y espero unos segundos. Nadie respondió. Volvió a su cuarto y pensó que se estaba dejando llevar por una desconocida obsesión, innecesaria. Se lavó la cara y se asomó a la noche. El hombre que estaba a su lado en el comedor fumaba sentado en una silla a pocos metros de su ventana, en el piso la botella de whisky. Anselmi, se puso el pantalón y salió también, se acercó a él.

-Noche difícil para dormir –dijo Mencho.

-Así parece.

El hombre seguía con el whisky y le ofreció su vaso. También le convidó cigarrillos. Anselmi aceptó el vaso y desechó lo otro. Quiero y paso, pensó Anselmi, como si estuvieran jugando un demorado partido de truco. Mencho prendió uno. Largo una columna de humo que parecía un ojo ciego.

-¿Usted escucha los ruidos en el pasillo? –dijo Anselmi.

-No conviene escucharlos. Son como un… ¿sabe quién fue Homero?

Anselmi se sintió descolocado, intentaba ver en la oscuridad no sabía bien qué.

-No, ni idea –dijo Anselmi, y le devolvió el vaso vacío.

Mencho sirvió más en el vaso, tomó un trago y se lo pasó. Luego dijo:

-Homero fue un poeta griego –empezó a contar con tono didáctico-, que escribió la Odisea, donde describía a las Sirenas como seres que hechizaban a todos los hombres que se acercaban a ellas, porque, decía el Poeta, aquel que percibía su voz: “nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos. Antes bien, lo hechizarán con su sonoro canto, sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos, putrefactos, cubiertos de piel seca”.

Anselmi miró al hombre, tragó saliva, sintió una opresión en la boca del estómago y un regusto ácido. Luego miró hacia la ruta, a pesar de las sombras se lograba divisar una línea negra un poco más elevada que el resto del terreno. No sabía si Mencho iba a seguir hablando o si lo que le había dicho era todo. No entendía muy bien a qué se refería y por qué le contaba esto.

Finalmente, el otro hombre habló:

-Las hermanas Arrieta murieron hace mucho, yo vi sus tumbas en el fondo de la estancia de la familia. Pero pareciera que se resisten a morir. Eran medio retobadas en vida. Y en la muerte parece que también.

-¿Cómo que estaban enterradas en la estancia? –se sorprendió, Anselmi, con esa imagen.

-Aquí en el campo no hay cementerios. O casi no los hay. Es una licencia de los ricos enterrar a los familiares en los fondos de los cascos de sus estancias.

Mencho volvió a tomar whisky y prendió un nuevo cigarrillo. Le convidó el vaso a Anselmi. Tomó un sorbo y se lo devolvió. Empezaba a marearse.

-¿Se sabe cómo murieron?

-Las mataron –dijo Mencho-. Ferozmente.

A Anselmi le subió por la garganta una nausea, no sabía si por el alcohol o por lo que estaba escuchando. Lo que menos quería oír era ese tipo de historias. Decidió que a la mañana seguiría su monótono recorrido de viajante. Saldría bien temprano y cuanto más rápido mejor. Ese lugar que ya lo estaba molestando, se le estaba adhiriendo en el cuerpo como el calor pegajoso de la noche.

-Gracias por el whisky –dijo -. Me voy a dormir que mañana arranco temprano.

-Si escucha voces o susurros no les haga caso, acuérdese de lo que le conté.

Anselmi lo miró con los ojos bien abiertos, sintió que, a pesar del calor, algo frío le nacía desde adentro. Cuando cruzaba la ventana de su cuarto para entrar escuchó que Mencho dijo:

-Si quiere irse, ni se le ocurra entrar en el cuarto ese que está en el final del pasillo.

IV

Fue directamente al baño y vomitó. Después abrió la ducha y se paró debajo del agua fría. Dejó que el agua lo despejara del todo. Entonces decidió marcharse en ese instante y no esperar al amanecer. La tos de Mencho empezó de nuevo. El olor a cigarrillo se colaba por la ventana. Juntó sus cosas, se terminó de vestir y cuando estaba por salir, escuchó dos golpes suaves en la puerta de su cuarto.

-¿Quién es? –preguntó, mientras se terminaba de peinar.

Nadie respondió.

Anselmi abrió la puerta de golpe, sostenía aún el peine en su mano derecha. El pasillo estaba vacío pero en el recodo se veía un triángulo de luz fría. Iba a avanzar y se acordó de las palabras de Mencho.

-Que se vaya a cagar –dijo en voz alta y fue, empecinado, hacia la luz.

La puerta estaba entreabierta. Anselmi la empujó con suavidad. El chirrido se confundió con un estrépito grave. Los primeros truenos y un viento seco lo sacudieron cuando estaba por entrar.

La luz fría provenía de una lámpara de pie que alcanzaba para que se pudieran insinuar las figuras de dos mujeres sentadas detrás de un escritorio. Anselmi se tuvo que apoyar sobre el marco de la puerta para no caerse. Se dio vuelta para salir, pero escuchó una voz dulce, acogedora, que lo detuvo, como si esa voz fuese una mano firme. Miró a las dos mujeres que le sonreían, parecían tranquilas. Eran las de la foto. Las muertas según lo que había escuchado.

-¿No le gusta el hotel, señor Anselmi? –dijo la que estaba sentada más cerca de la lámpara.

-¿Algún inconveniente con el personal, señor Anselmi? –insistió la misma voz.

La luz de un rayo que entró por la ventana que estaba en un costado, iluminó mejor la escena. Fue un ramalazo en cámara lenta. O al menos a Anselmi le pareció que fue así, el fogonazo le permitió ver cada detalle del cuarto con detenimiento, incluida la ropa, los adornos y los muebles viejos.

Pudo detectar claramente que en la habitación solo estaban los tres.

La mujer que no había hablado se movió detrás del escritorio y se dirigió a un pequeño mueble que estaba a un costado. Manejaba una silla de ruedas con una facilidad extraña. Anselmí comprendió entonces el origen de los ruidos en el pasillo.

-Siéntese, señor Anselmi, por favor –volvió a hablar la mujer y señaló un sillón que estaba a su izquierda -. Mi hermana le va a servir un licorcito. Nos gusta saber quiénes van a ser nuestros huéspedes.

Otro rayo iluminó el lugar y Anselmi pudo ver que la mujer que había hablado también estaba en una silla de ruedas. El agua golpeó con fiereza en los ventanales y en el techo. Se sentó muy despacio en el sillón.

-No me parece que sea un buen momento para salir a la ruta. ¿No cree, señor Anselmi?

fuerzas. Cómo sabía la mujer que él se quería ir. Quiso salir del cuarto pero no tenía fuerzas.

No puede ser, estas mujeres están muertas, pensó.

-¿Muertas, señor Anselmi? ¿Le parecemos muertas? Se ve que estuvo hablando con Mencho. ¿Ya le dijo que somos retobadas?

La mujer se río de costado, con una sonrisa inolvidable.

-Pero seguro que él no le contó toda la verdad.

Lo miró con sus ojos magnéticos. Después agregó

-Sobre nosotras y sobre él.

-Por favor déjenme salir –dijo el hombre con una voz muy fina.

-Pero si nosotras no lo queremos retener, señor Anselmi ¿Verdad Olguita? Servile el licor al señor.

Olga se acercó hasta Anselmi con una bandeja de plata, y tres copas. En las tres había un licor de color naranja que parecía brillar.

-Beba, señor, licor de naranja. Caserito. Hecho en nuestra estancia. Una delicia.

Esta vez la que habló fue Olga y su voz era oscura, lejana, como si le hablara desde un lugar inasible.

Anselmi agarró la delicada copa. Le temblaba levemente la mano, tomó un sorbo del líquido naranja. Estaba fresco, se sintió un poco más relajado. Afuera el agua parecía caer con más fuerza y los truenos se sucedían como una sinfonía quejumbrosa.

Un poco más repuesto, Anselmi, se acomodó la camisa y se paró, se encaminó hacia la salida. Se dio cuenta que tenía la copa en la mano y la puso sobre la bandeja que ahora estaba sobre las piernas inútiles de Olga Arrieta.

-Gracias –dijo -. Paso por la conserjería, pago y me voy.

-No se lo aconsejó, señor Anselmi –dijo Mónica Arrieta y su voz ya no sonó tan amena.

-No es un tema de consejos. Este lugar se me está volviendo… –hizo silencio buscando una palabra convincente -…poco confortable.

Mónica Arrieta salió de atrás de la mesa y puso su silla de ruedas junto a la de su hermana.

-Llueve mucho, seguro los caminos no están transitables. Además, dijo, solemos ser buenas anfitrionas.

Las dos mujeres empezaron al unísono a desprenderse los botones de sus blusas. Otro rayo iluminó las pieles blancas y los corpiños que se empezaban a mostrar. La luz de la lámpara se apagó de golpe. Anselmi retrocedió y salió al pasillo, entró a su cuarto, buscó sus cosas y corrió hacia la salida.

No había nadie detrás del mostrador de la conserjería.

Las luces estaban todas apagadas.

Intentó ver en la oscuridad donde estaba su coche. Camino a tientas mientras se mojaba bajo un diluvio. Un par de veces estuvo a punto de caerse en el barro. Un rayo providencial iluminó el viejo Chevrolet y apuró el paso.

Cuando llegó y se sentó en los asientos de cuero se relajó un poco. Puso la llave en el arranque, giró: una, dos, tres veces pero el coche se negaba a arrancar. No pensaba volver a entrar, trabó las puertas y se acomodó para esperar que parara de llover. Un nuevo rayo iluminó el hotel, bajo esa luz el lugar le pareció directamente siniestro. Se oscureció todo de nuevo, unos segundos después cayó otro que volvió a iluminar la escena. Era un juego de luces macabro.

En la puerta estaba parado Mencho, con el sombrero puesto y fumando. A cada uno de sus lados, hermosas y sombrías, las hermanas Arrieta.

V

Las primeras luces del amanecer hicieron que Anselmi se moviera en el asiento, le dolía el cuerpo. Se refregó los ojos, la llave seguía en el contacto, insistió pero fue inútil. Al menos no llovía, las nubes aplastaban el paisaje. Le daban un tono gris y amenazador. En el hotel todo estaba quieto. Se bajó, levantó el capó. Verificó los contactos y que tuviera agua. Metió el cuerpo un poco más adentro y vio que un cable que iba al distribuidor estaba cortado. Necesitaba conseguir un poco más de cable y algo para poder pelarlo y añadirlo.

No tenía herramientas encima pero quizás en el hotel encontrara algo que le sirviera. No quería volver pero si no lo hacía no se iría nunca de ese lugar.

Trotó hasta la entrada, no se escuchaba nada, sólo un silencio ominoso. No quería pasar por la puerta principal para evitarse encuentros indeseados, entonces dio toda la vuelta. La ventana de su cuarto seguía abierta, miró para ambos lados pero no se veía ningún movimiento. Sólo las hojas de los árboles cercanos que se sacudían sin sentido. Corrió la cortina e ingreso de un salto. Fue a la cocina y revolvió en el cajón de los cubiertos. Le pareció volver a escuchar el ruido de las sillas de ruedas, se quedó paralizado con un cuchillo en la mano. Pasaron unos segundos pero solo persistía el silbido desafinado del viento. Afuera lo esperaba el coche para alejarlo de ese lugar y poder terminar así, por fin, con este día que parecía no terminar nunca. Salió de la cocina y en el pasillo vio las fotos.

Eran al menos diez. En todas había alternadamente un hombre y una mujer entre las hermanas Arrieta. Las primeras eran de ellas más jóvenes, casi adolescentes y a medida que avanzaba se las veía cómo iban cambiando de apariencia. Peinados distintos, ropas distintas, pero siempre, las mismas miradas abismales.

Llegando al final reconoció al conserje, en la siguiente a la mujer de la cocina y en la anteúltima a Mencho. Cuando vio la última foto el cuchillo se le cayó al piso.

Él, Martín Anselmi, estaba parado entre las dos mujeres, los tres miraban a la cámara.

Afuera se escuchó la lluvia que volvía con todo. Detrás de él la voz de Mónica Arrieta dijo:

-Es la lluvia borrando las huellas del adiós.

=========================================================================

Leer más...

El libro de los americanos sin nombre - Cristina Henríquez

Dos familias inmigrantes en Estados Unidos, la indiferencia por sus necesidades y el maltrato por parte de los norteamericanos

Seguir leyendo

Carlos Skliar: "Pienso en la ficción como una necesidad humana"

Skliar plantea preocupaciones sobre la educación y la necesidad de generar espacios donde los niños puedan ser libres y disfrutar del ocio

Seguir leyendo

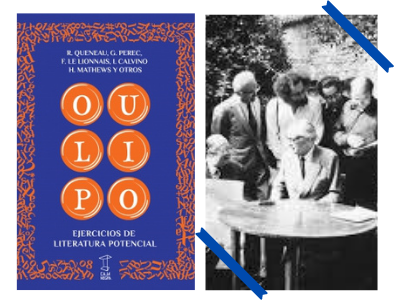

Las influencias tardías y Oulipo

Oulipo, un grupo de experimentación literaria, que sigue, años después, influyendo en los nuevos escritores

Seguir leyendo